自然碳匯

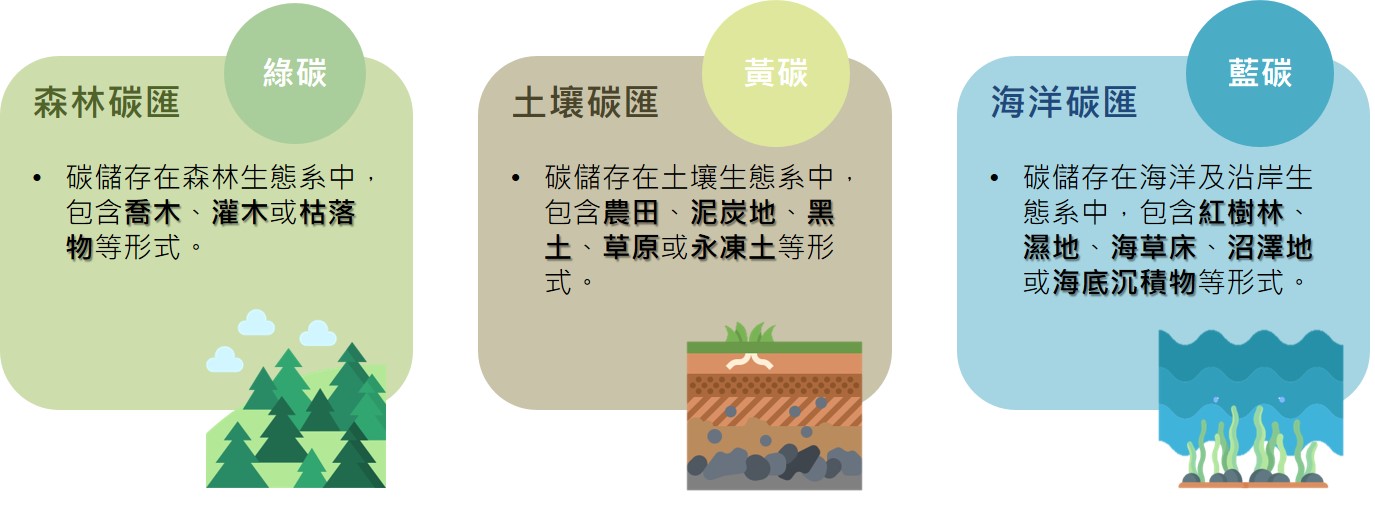

各國力推淨零,但僅靠減碳仍不夠,必須從大氣中移除並儲存二氧化碳, 才能將全球升溫控制在1.5°C內。大自然透過光合作用,將二氧化碳儲存於樹木、土壤與海洋,形成天然碳庫,這些碳依儲存環境分為黃碳(土壤)、綠碳(陸地植物)、藍碳(濕地與海洋),合稱「三色碳」,成為企業關注的關鍵概念。 相比昂貴且技術受限的碳捕捉技術,三色碳作為自然碳匯,無需額外能源即可全天候吸碳,因此全球主要經濟體積極投入。日本自2009年推動森林碳匯,將碳儲存轉化為碳權,並於東京碳權交易所成功交易千萬噸以上,價格甚至高於一般碳權。發展自然碳匯不僅有助於企業減碳與碳權獲利,還能提升造林意願,促進生態保護與生物多樣性,為淨零轉型帶來雙重效益。

黃碳(Soil Carbon, Yellow Carbon)

黃碳指的是土壤中的碳儲存,主要來自動植物殘骸、微生物活動及有機質分解。健康的土壤能透過生物降解作用,將大氣中的二氧化碳轉化為有機碳,並長期儲存於土壤中。農業和林業的永續管理,如減少翻耕、增加有機質施用和種植覆蓋作物,都能提高土壤碳匯能力。黃碳在維持生態系統平衡、提升土壤肥力和防止水土流失方面發揮關鍵作用。然而,過度開墾、濫用化學肥料和不當土地利用,可能導致土壤碳釋放,加劇氣候變遷,因此保護土壤碳儲存對於減碳至關重要。

綠碳(Terrestrial Carbon, Green Carbon)

綠碳指的是陸地植物(如森林、草原)吸收並儲存的碳。植物透過光合作用,將二氧化碳轉化為有機物質,部分被儲存於樹木、葉片和根系中,部分進入土壤。森林是全球最重要的綠碳匯之一,成熟的樹木和完整的生態系統能有效減緩氣候變遷。然而,砍伐森林、都市擴張和土地開發會降低綠碳儲存能力,甚至釋放已儲存的碳。因此,透過植樹造林、森林保育和永續土地管理,可以強化綠碳匯的效能,維護全球碳平衡。

藍碳(Coastal & Marine Carbon, Blue Carbon)

藍碳是指沿海和海洋生態系統(如紅樹林、海草床、鹽沼)吸收並儲存的碳。這些濕地生態系統能高效固定二氧化碳,並將其長期封存於沉積物中,比陸地森林更具碳儲存潛力。此外,紅樹林和海草床不僅能保護海岸線,還能提供棲息地,促進生物多樣性。然而,沿海開發、污染和氣候變遷正威脅這些生態系統,導致碳釋放並加速全球暖化。因此,推動藍碳生態保育、減少人為干擾、恢復受損濕地,對於強化全球碳匯、緩解氣候變遷至關重要。